旅行英语怎么说?掌握基础表达与专业术语,轻松应对出国旅行所有场景

还记得我第一次出国旅行时,站在机场值机柜台前,脑子里一片空白。明明背过不少单词,真要用的时候却不知道该说"check in"还是"boarding pass"。这种经历让我明白,旅行英语其实分为两种完全不同的语言世界——日常基础表达和专业旅行术语。

日常旅行场景常用表达

旅行中的基础英语就像一杯温开水,简单却必不可少。这些表达通常由高频词汇和基础句型组成,比如:

"Where is the restroom?"(洗手间在哪里) "How much is this?"(这个多少钱) "Can I have the menu, please?"(请给我菜单)

这些句子结构简单,用词直白,即使发音不太标准也能被理解。我有个朋友英语水平很一般,靠着"Sorry, my English is not good"和手势比划,居然在欧洲玩了半个月。

基础表达的魅力在于它的包容性。当地人听到你用这些简单句子交流时,往往会放慢语速,用更简单的词汇回应你。这种互动就像两个孩子在玩积木,虽然搭建不出精美建筑,但足够完成基本沟通。

专业旅行术语解析

如果说基础表达是日常对话,那专业术语就是行业黑话。这些词汇通常出现在特定场景:

"Connecting flight"(转机航班) "All-inclusive package"(全包套餐) "Early bird discount"(早鸟优惠) "Blackout dates"(限制使用日期)

记得有次预订酒店时看到"resort fee",以为是度假村费用,结果发现是强制收取的设施使用费。这类术语就像隐藏的游戏规则,不了解就会多花冤枉钱。

专业术语的精妙之处在于它的精确性。"Non-stop flight"和"direct flight"在航空业是完全不同的概念,前者直飞不中转,后者可能经停但不换飞机。这种细微差别在规划行程时至关重要。

基础表达与专业术语对比分析

把这两者放在一起对比很有意思。基础表达像万能钥匙,能打开大多数日常对话的门;专业术语则是专用工具,在特定场合发挥关键作用。

从学习难度来看,基础表达更容易掌握。你只需要记住几十个核心句型就能应付大部分旅行场景。专业术语则需要持续积累,因为旅游业不断有新词汇出现,比如最近流行的"workation"(工作度假)和"staycation"(宅度假)。

使用场景也大不相同。在街边小店讨价还价时,说"Can you give me a better price?"比用"Can you offer a volume discount?"更合适。反过来,在商务旅行预订会议上,使用专业术语会显得你更懂行。

有趣的是,这两者并非完全割裂。当你掌握了足够多的基础表达后,会自然开始接触专业术语。就像学游泳,先学会浮在水面,再练习各种泳姿。我的建议是,先扎实掌握基础表达,再根据个人旅行需求选择性学习专业术语。

毕竟,旅行的本质是体验和交流,不是专业考试。能够顺利买到一杯咖啡,有时比懂得所有航空术语更重要。

那年在东京地铁站迷路的经历让我明白,同样的英语表达在不同场景下效果完全不同。向路人问路时说"Excuse me"很礼貌,但在拥挤的站台上需要挤过去时,简单说个"Sorry"反而更自然。旅行英语就像变色龙,需要根据环境调整表达方式。

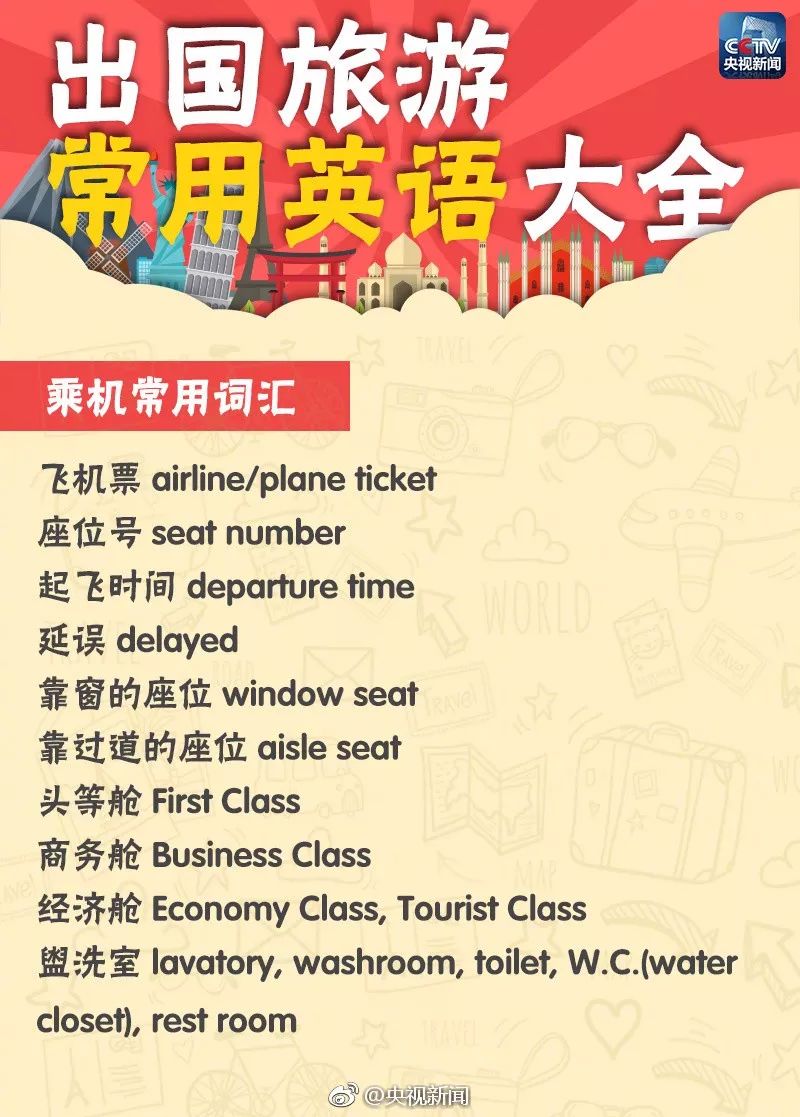

机场与交通场景表达

机场英语有种独特的节奏感,既正式又高效。这里的对话往往像打电报一样简洁:

"Window or aisle?"(靠窗还是靠过道) "Any liquids in your bag?"(包里有液体吗) "Final call for flight KA831"(KA831航班最后一次呼叫)

这些表达通常省略主语,直接切入重点。我注意到地勤人员说话时习惯用升调,让指令听起来像询问,显得更礼貌。比如"Boarding pass, please?"而不是生硬的"Show me your boarding pass"。

交通场景的表达则更灵活。在伦敦坐地铁时,当地人会说"Mind the gap"提醒注意缝隙,而在纽约可能听到"Watch your step"。这种地域差异很有趣,就像方言一样,虽然意思相同,但用词各有特色。

酒店住宿场景表达

酒店英语像场精心编排的舞蹈,每个环节都有固定对白。从办理入住到要求客房服务,表达方式直接影响你的住宿体验:

"I have a reservation under Wang"(我以王姓预订了房间) "Could I have a late checkout?"(可以延迟退房吗) "The WiFi isn't working in my room"(房间的WiFi用不了)

这些表达在礼貌中带着明确诉求。有次在曼谷酒店,我说"Can I get extra towels?"时,服务员反应很迅速;而朋友用"Towels, more"虽然也拿到了毛巾,但明显感觉服务态度有差别。

酒店英语最讲究分寸感。要求换房间时说"I'd like to change rooms"比"I want another room"更易被接受。这种微妙的语气差异,往往决定了你是被当作麻烦客人还是受到优待的贵宾。

餐饮购物场景表达

餐饮购物时的英语最富有人情味,这里允许更多个性表达。在巴黎咖啡馆点单时,说"I'll have a coffee"显得生硬,而"Could I get a latte, please?"就自然很多。

这些场景的表达充满弹性:

"Could I try this on?"(可以试穿吗) "What do you recommend?"(有什么推荐吗) "Separate checks, please"(请分开结账)

记得在首尔市场买纪念品时,店主听到我说"Is this your best price?"后笑着给了折扣,而用"Cheaper?"询问的游客大多被拒绝了。购物时的英语需要给双方留足面子,就像在跳探戈,进两步退一步。

餐饮英语还讲究适应当地习惯。在英式酒吧点酒要说"Pint of lager",而在美式餐厅可能说"Glass of beer"。这种用词差异看似细小,却能让你更快融入当地氛围。

紧急情况表达对比

紧急情况下的英语完全是另一套逻辑。这时表达需要像警报一样清晰直接,任何修饰都可能耽误时机:

"Call an ambulance!"(叫救护车) "My wallet was stolen"(我的钱包被偷了) "I need to contact the embassy"(我需要联系大使馆)

这些句子通常省略礼貌用语,直奔主题。有次在罗马目睹游客中暑,有人喊"Help! Help!"效果一般,而明确说"这个人需要医疗帮助"的游客很快招来了救援。

紧急表达最考验心理素质。慌乱时容易词不达意,这时简单句比复杂句更有效。"I'm lost"比"I can't find my way back to the hotel"传达信息更快速。建议旅行前记几个关键短句,就像准备急救包,希望用不上,但必须要有。

不同场景的英语就像不同款式的衣服,需要根据场合更换。机场英语要像制服一样规范,酒店英语要像正装一样得体,购物餐饮英语可以像休闲服一样随意,而紧急情况下的表达必须像防护服一样可靠。掌握这种切换能力,你的旅行体验会顺畅很多。

去年准备去冰岛旅行时,我面对五花八门的学习资源彻底犯了选择困难症。手机里装着五个英语学习APP,书架上堆着三本旅行英语书,浏览器收藏夹里还有十几个网站。最后发现,资源太多反而成了负担。选择学习工具就像挑选旅行装备,不是越贵越好,而是适合自己最重要。

线上学习平台对比

线上平台像是个永不关门的英语教室。BBC Learning English和Duolingo这两个免费平台我都有尝试,体验截然不同。

BBC的教学内容扎实得像英式早餐,每个课程都包含听力、词汇和语法练习。他们的旅行英语专题特别实用,比如教你怎么在租车时说"I'd like full insurance coverage"。但内容编排比较传统,需要一定耐心。

Duolingo则像语言学习的游乐场,通过游戏化设计让学习变得轻松。记得有次在等地铁时完成了整个机场对话练习。不过它的旅行场景相对简单,更适合打基础。

付费平台如Rosetta Stone和FluentU提供更系统的学习路径。FluentU使用真实旅行视频教学,你能看到机场安检的实际对话,这种沉浸感确实独特。但每月费用相当于一顿不错的晚餐,需要衡量投入产出比。

移动应用推荐对比

手机应用把学习装进了口袋。Memrise和HelloTalk代表两种不同思路。

Memrise侧重词汇记忆,它的"记忆宫殿"方法很巧妙。学习酒店词汇时,每个单词都配有一段当地人拍摄的实景视频。这种视觉联想让我很快记住了"bellboy"、"concierge"这些词。

HelloTalk则主打真人交流。我在上面认识了一位伦敦的出租车司机,通过语音消息练习问路对话。这种真实互动无可替代,但需要克服开口的心理障碍。

免费应用通常有广告或功能限制,付费版去除了这些干扰。选择时可以考虑使用频率,如果每天都会打开,投资付费版可能更划算。

实体教材与在线资源对比

实体书和在线资源像传统相机与智能手机,各有拥趸。

我书架上那本《旅行英语万能句》已经被翻得卷边。实体书的优势在于系统性和稳定性,所有内容都在那里,不会因为网络问题打不开。标注重点、写笔记也很方便。缺点是更新慢,有些表达已经过时。

在线资源更新速度快,能学到最新的俚语和表达方式。有次在Reddit的旅行板块看到当地人分享的实用短语,这些内容在任何教材里都找不到。但网络信息鱼龙混杂,需要甄别质量。

理想状态是两者结合。我用实体书搭建知识框架,用网络资源补充新鲜内容。就像旅行时既带纸质地图也用手机导航,双重保障。

免费与付费资源对比

免费资源像是自助游,付费资源像是跟团游,各有利弊。

YouTube上有大量优质的免费教学视频,从基础发音到场景对话应有尽有。这些内容足够支撑一次普通旅行所需。但免费资源通常不成体系,需要自己整理筛选。

付费课程提供更清晰的学习路径和个性化指导。我试过的一个付费课程会根据我的旅行目的地定制内容,连当地口音都考虑进去了。这种针对性确实提升了学习效率。

选择时可以考虑旅行频率和英语水平。偶尔出游的初学者,免费资源完全够用。经常旅行或需要处理商务场合,投资付费资源可能更值得。

说到底,最好的资源是那个你会持续使用的。再好的课程如果只学了两天就放弃,也是浪费。找到适合自己的学习方式,比追求所谓的"最好资源"更重要。毕竟,能帮你在异国他乡顺畅交流的,不是资源的数量,而是你真正掌握的内容。

三年前带父母去泰国,在曼谷机场亲眼目睹一位大叔拿着英语课本问路。他翻着泛黄的书页,一字一顿地念着"How do I get to the hotel",而地勤人员一脸困惑。那一刻我突然意识到,课本英语和真实交流之间,隔着一道看不见的鸿沟。

传统课堂学习优缺点

传统学习像是跟着食谱做菜,步骤清晰却少了些即兴发挥。

我大学时上过一学期旅行英语课,每周两小时坐在教室里。老师系统地讲解机场、酒店、餐厅的标准对话,还配有精心设计的练习册。这种学习方式的最大优势是知识体系完整,从基础语法到场景对话层层递进。对于需要打基础的学习者,这种结构化的教学确实能建立扎实的语言框架。

但问题在于,真实旅行中的对话从来不会按课本剧本来。记得有次在巴黎地铁站,我想问"哪个出口离埃菲尔铁塔更近",却发现课本只教了"Where is the exit"。现实中的语言充满省略、口音和即兴表达,这是传统课堂难以模拟的。

传统课堂另一个优点是纠错及时。老师能立即指出发音或语法错误,避免错误固化。不过过度纠错可能让人不敢开口,我见过太多同学因为怕说错而选择沉默。

沉浸式实践学习效果

沉浸式学习像是直接跳进泳池学游泳,开始时呛几口水,但进步神速。

去年在清迈住了一个月,每天去本地市场买菜,和民宿老板聊天,甚至参加当地人的生日派对。这种环境下,英语不再是学科,而是生存工具。第一天点餐时只能指着菜单说"this one",两周后已经能和摊主聊天气和物价。

沉浸式学习的魔力在于,它激活了语言的实际交际功能。当你迫切需要表达某个意思时,大脑会调动一切资源,这种学习效率远高于被动记忆。那些在课本里记不住的单词,在真实场景中使用一次就刻在脑海里。

不过完全依赖沉浸式学习也有局限。没有基础语法支撑,可能会形成"洋泾浜"英语,能沟通但不规范。我在清迈遇到的一位长期旅居者,口语流利却充满语法错误,自己完全意识不到。

两种学习方法适用场景对比

选择学习方法要考虑时间、目标和个性特点。

传统课堂适合系统性学习者,特别是英语基础较弱的人群。如果你有半年准备时间,希望通过课程打好基础,传统学习能提供循序渐进的路径。它也适合喜欢明确目标和反馈的人,每完成一课都有实实在在的成就感。

沉浸式学习更适合时间紧迫的实践派。下个月就要出国,这时候最需要的是实战演练而非系统学习。性格外向、不怕犯错的人往往在沉浸式环境中如鱼得水。

地理位置也很关键。生活在英语环境或有条件短期游学,沉浸式优势明显。如果身处非英语环境,就要创造迷你沉浸环境,比如参加英语角、找语伴练习。

混合学习模式推荐

最好的学习方式或许是"传统为骨,沉浸为肉"的混合模式。

我现在教朋友旅行英语时,会建议他们先用传统方法学习核心句型,比如"How much does it cost"、"Where can I find"这类万能句式。掌握这些基础后,再通过看旅行vlog、模拟对话来练习实际运用。

科技让混合学习变得容易。你可以用APP学习词汇和语法,然后通过在线平台与母语者练习。每周安排固定时间学习新知,其他时间创造使用机会,哪怕只是用英语点杯咖啡。

记得有个学员的做法很聪明:她报名了线上课程打基础,同时每周去涉外青旅做志愿者。理论学习立即在实践中检验,进步速度让所有人都惊讶。

学习语言终究是为了使用。找到平衡点,让系统学习和实践应用相互促进,这可能是通往流利表达的最佳路径。毕竟在异国他乡,能帮你解决问题的不是完美的语法,而是有效的沟通。

在京都的民宿里,我见过截然不同的旅行者。一位银发奶奶靠着手机翻译软件和手势,顺利办理了入住;隔壁房间的商务人士正用流利英语与房东讨论周边商务中心的位置。这让我明白,英语需求从来不是单一的,它随着每个人的旅行经验和目标而变化。

初学者基础需求

初学者的英语世界很简单:生存下来就好。

记得第一次独自出国时,我的需求清单短得可怜——能认路标、会点餐、敢问价。这些核心生存技能构成了初学者最基本的需求。他们不需要复杂句式,掌握二三十个高频短语就足够应付大部分场景。

"Where is..."、"How much..."、"I want..."这样的基础句型是初学者的救命稻草。发音准确比语法完美更重要,毕竟把"beach"说成"bitch"的尴尬,很多旅行者都经历过。

初学者最需要的是安全感。一本实用的短语手册、一个可靠的翻译APP,这些工具能给他们开口的勇气。我教过的初学者常说,哪怕只会说"Sorry, my English is poor",但只要对方能理解,那种成就感无可替代。

有趣的是,初学者往往在压力下进步最快。当你在异国他乡饿着肚子,必须用英语点到食物时,学习动力会空前高涨。

中级者进阶需求

中级旅行者开始追求从生存到生活的转变。

他们能顺利办理入住、点餐购物,但渴望更深入的交流。在清迈认识的摄影师小杨就是典型例子,他的英语足够日常使用,却总在想要深入聊天时卡壳。

这个阶段的需求变得复杂:需要讨论偏好而非简单选择,要能理解当地人的幽默,还想读得懂菜单上的特色描述。他们开始关注连读、习语这些让语言更地道的元素。

中级者最大的痛点是"平台期"。能沟通但不流畅,能理解但常遗漏细节。这时候需要针对性地扩充场景词汇,比如学会描述食物口味、讨论旅行路线、表达个人感受。

我记得小杨的突破来自一次民宿厨房的闲聊。当他能用英语解释自己喜欢的摄影风格时,那种喜悦比完成任何交易都强烈。中级旅行者要的不仅是功能实现,更是情感连接。

高级者专业需求

高级旅行者的英语已经融入旅行方式本身。

我认识的旅行作家李女士,她的英语需求完全超越了日常交流。需要与当地专家讨论历史文化,要能读懂专业旅行文献,甚至要在国际旅友社群中分享见解。

这个层次的需求更加专业化。他们关注的是特定领域的术语精度,比如徒步爱好者需要熟悉装备术语,美食旅行者要掌握烹饪词汇,商务旅行者则要了解行业用语。

流利之外,高级者追求的是得体与精准。知道在什么场合用什么语调,理解文化背景对语言的影响。李女士说过,她花了很多时间学习不同英语国家的表达差异,这些细微之处决定了沟通的深度。

高级旅行者往往把英语作为探索世界的工具,而不仅仅是沟通手段。他们的学习重点转向了文化理解和专业表达。

各水平学习重点对比

如果把旅行英语学习比作登山,不同高度看到的风景完全不同。

初学者的路径最清晰:掌握核心生存短语,建立基本信心。他们的学习应该高度实用,每个新学的句子最好第二天就能用上。重点训练听力理解和简单输出,犯错在这里是被鼓励的。

中级者需要搭建语言网络。在基础句型上添加细节,学习如何让表达更丰富自然。这个阶段应该大量接触真实语料,比如旅行博客、当地广播,重点提升流利度和应变能力。

高级者的修行更注重精雕细琢。他们需要专业词汇的积累,文化知识的补充,还有表达方式的优化。阅读原版旅行文学、参加专业讨论、甚至尝试用英语记录旅行见闻,这些都是有效的提升途径。

观察不同水平旅行者的需求变化,本质上是在观察他们与世界连接方式的变化。从最初的生存需求,到中级的体验需求,再到高级的探索需求,英语始终是那把打开新世界的钥匙。

找到适合自己阶段的重点,比盲目追求流利更重要。毕竟,能让旅途更精彩的,始终是语言背后那个想要探索世界的你。

标签: 旅行英语基础表达 专业旅行术语解析 旅行英语学习方法对比 机场酒店英语场景对话 出国旅行英语实用技巧

相关文章

最新留言