播放旅行的电影:激发探索欲的视觉之旅,让心灵在银幕上自由驰骋

那些关于远方的影像,总能在我们心里激起奇妙的涟漪。你可能正窝在沙发里,屏幕上却展开一片无垠沙漠。主人公驾车穿越66号公路,风沙掠过车窗的瞬间,你突然产生了“我也该出去走走”的冲动。这种魔力,正是旅行电影独有的馈赠。

银幕上的风景如何唤醒探索欲

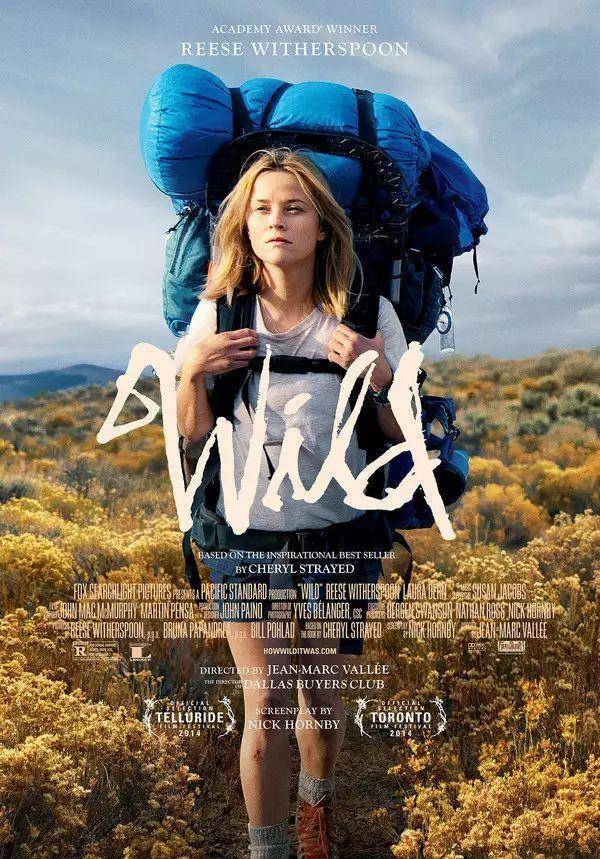

旅行电影像一扇半开的窗。透过它,我们窥见未曾踏足的土地。《涉足荒野》里太平洋屋脊步道的辽阔,《朝圣之路》中西班牙乡间的石板小径——这些画面不只是背景,而是无声的邀约。我记得有次看完《摩托日记》,第二天就查起了南美地图。电影里切·格瓦拉穿越大陆的旅程,让安第斯山脉的轮廓变得异常亲切。

人类对未知的渴望深植基因。当镜头跟随角色翻越山岭,我们的大脑会分泌多巴胺——那种期待奖励的愉悦感。神经科学解释了这个现象:观看他人探索时,我们的镜像神经元同样活跃。仿佛那些冒险,我们也亲身经历着。

影像如何重塑我们对世界的感知

有些场景会长久留在记忆里。《爱在黎明破晓前》的维也纳小巷,《迷失东京》的涩谷十字路口。这些地方或许你从未到访,却因电影变得熟悉。当真正站在那些街道上时,竟有种奇异的归属感。

电影导演是最高明的导游。他们不仅展示地标,更传递氛围。《美食、祈祷、恋爱》的巴厘岛不只有海滩,还有当地人的生活智慧;《荒野生存》的阿拉斯加不只有雪原,还有对现代文明的反思。这些层次丰富的呈现,比旅游宣传片更打动人心。

旅途中的电影为何格外动人

在异乡的夜晚打开一部旅行电影,体验完全不同。去年在清迈的小旅馆,我看了《海滩》。风扇吱呀转动,屏幕上的泰国海岛与窗外的夜市声交织——这种沉浸感,家里永远无法复制。

旅行时我们的感官更敏锐。陌生的气味、温度、光线,都让电影里的细节更加鲜活。你会发现《罗马假日》里的冰淇淋确实那么甜,《转山》中骑行的疲惫如此真实。这种身体与银幕的共鸣,让虚构故事拥有了触手可及的质地。

或许最好的旅行电影,不只是讲一个关于远方的故事。它在我们心里种下种子,等待某天破土而出——那张迟迟未订的机票,那条标记已久的小路。屏幕暗下时,真正的旅程,常常才刚刚开始。

那些在路上的故事,总能在行李箱轮子滚动时找到特殊共鸣。当画面中的风景与窗外的景致重叠,电影不再只是娱乐,而成为旅途的延伸。我整理了几部在不同旅程中陪伴过我的作品,它们像老友般可靠,总能在合适的时候给你恰到好处的陪伴。

公路上的自由诗篇

车轮碾过柏油路的声响,本身就是一种旋律。《末路狂花》里那两个女人的逃亡之旅,早已超越公路电影的范畴。当塞尔玛和路易丝驾车冲入峡谷,你突然明白:有些旅程不是为了到达,而是为了离开。

《阳光小美女》那辆破旧的面包车,载着整个家庭的荒诞与温情。新墨西哥州的公路上,他们追逐着选美梦,却找到了比奖杯更珍贵的东西。我记得有次在美西自驾时重看这部片,当胡佛一家推着那辆黄色巴士奔跑时,我正好经过类似的荒漠公路——那个瞬间,电影与现实产生了奇妙的化学反应。

《荒野生存》则是另一种公路。克里斯托弗抛弃一切走向阿拉斯加的决绝,让每个在城市中感到窒息的人都心生向往。虽然他的选择充满争议,但那种对纯粹自由的渴望,确实触动人心。

冒险者的勇气赞歌

有些电影让你想立刻系紧鞋带,走向未知。《垂直极限》里K2峰的冰雪绝壁,《朝圣之路》中西班牙的古老步道——这些影像不只是视觉奇观,更是对勇气的礼赞。

《转山》可能是我看过最真实的骑行电影。台湾青年在滇藏线上的挣扎,每个爬坡时的喘息都那么真切。有次在云南旅行时遇到个骑行者,他说就是因为看了这部电影才来的。银幕上的故事变成现实中的旅程,这种奇妙的连接,正是冒险电影的魅力所在。

《127小时》则教会我们另一种勇敢。当阿伦·拉斯顿断臂求生时,你突然发现:最伟大的冒险不是征服自然,而是超越自我。这部基于真实事件的电影,每次看都让人手心冒汗。

异域文化的温柔触碰

旅行不只是看风景,更是遇见不同的生活。《爱在黎明破晓前》让维也纳的夜晚充满诗意,那些漫无目的的行走与对话,比任何导游书都更能展现城市的灵魂。

《迷失东京》里的涩谷街头,霓虹灯下两个陌生人的相遇。斯嘉丽·约翰逊站在十字路口的人群中,那种疏离感每个独自旅行的人都懂。东京在这部电影里不是明信片式的景点集合,而是充满人情味的迷宫。

《美食、祈祷和恋爱》带着我们穿越意大利、印度和巴厘岛。虽然有人说它太过理想化,但那些在陌生土地上寻找自我的瞬间,确实安慰了许多迷茫的旅人。朱莉娅·罗伯茨在巴厘岛骑单车的画面,至今仍是我手机里的存图。

这些电影像一扇扇任意门。当你被困在日常生活里,它们提供暂时的出口;当你在旅途中,它们又成为忠实的伴侣。好的旅行电影从不告诉你该去哪里,它们只是轻轻推你一把,剩下的路,得你自己走。

旅行电影就像旅途中的旅伴,每个类型都有自己独特的性格。有的温柔浪漫,有的充满力量,有的让人开怀大笑。它们用不同的方式触碰我们内心关于远方的渴望,在光影交错间完成一次次精神出走。

爱情在路上的诗意表达

浪漫旅行电影最擅长把地理坐标变成情感地标。《给朱丽叶的信》让维罗纳的古老城墙见证跨越时空的爱恋,那些贴在墙壁上的信件承载着无数陌生人的真心。意大利阳光下的葡萄园与中世纪广场,不只是背景板,而是爱情故事里沉默的参与者。

《恋爱假期》巧妙地将英国乡村与美国洛杉矶进行空间对话。两个女人交换住所的设定,本身就像一场浪漫冒险。我记得有次在圣诞期间重温这部片,壁炉、雪景、突如其来的爱情——这些元素组合在一起,竟让我临时起意订了去北欧的机票。虽然最后因为工作没能成行,但那种被电影激发的冲动,至今记忆犹新。

这类电影往往把目的地拍得像明信片,但又不至于虚假。它们懂得用恰到好处的光线、音乐和对话,让每个场景都弥漫着恋爱的甜味。卡梅隆·迪亚兹在《恋爱假期》里跑过积雪的英国小巷,那个镜头比任何旅游宣传片都更让人向往英伦冬天。

寻找自我的心灵旅程

励志旅行电影从不说教,它们只是安静展示人在旅途中的蜕变。《涉足荒野》里那个背着沉重行囊的女人,在太平洋屋脊步道上行走的不只是身体,还有灵魂。每双磨破的登山靴背后,都藏着未愈合的伤口。

《朝圣之路》原本是父亲对儿子的追忆,却意外成为许多人的精神指南。那条通往圣地亚哥的古老道路,每个人都在寻找不同的答案。有个朋友在人生低谷时看了这部电影,后来真的去走了朝圣之路。他说电影里那些徒步者的对话,在路上会以不同形式重现。

这类电影最打动人的地方在于它们的诚实。不会美化旅途的艰辛,也不会夸大转变的奇迹。就像《荒野生存》的克里斯托弗,他的选择充满争议,但那种决绝的姿态确实映照出我们内心对自由的渴望。励志旅行电影像一面镜子,让我们看见自己可能拥有的勇气。

笑声是最好的行李

喜剧旅行电影懂得把所有的意外都变成笑料。《假期历险记》里那家人灾难般的旅途,每个看过的人都会想起自己某次搞砸的旅行。从选错租车到订错酒店,这些糟心事被放大后反而变得可爱。

《人在囧途》系列能让人笑出眼泪,正是因为太有共鸣。机场、火车站、高速公路——这些我们熟悉的旅行场景,在电影里都成了喜剧舞台。徐峥和王宝强的搭配之所以成功,就是抓住了旅途中最真实的尴尬与温暖。

去年我和家人自驾游时遇到了大堵车,我们在车上重看《欧洲任我行》。那些青少年的荒唐冒险,竟然让烦躁的堵车时光变得愉快。喜剧旅行电影的魔力就在于此,它们用笑声把旅途中的不完美都变成了值得回忆的片段。

不同类型的旅行电影像不同风味的旅行伴侣。浪漫型让你相信奇迹,励志型给你前进的勇气,喜剧型教会你笑对意外。选择哪部电影陪伴旅程,就像选择旅伴一样重要——关键是找到最适合当下心情的那一个。

挑选旅行电影就像打包行李,不是随便塞几件衣服就行。需要考虑目的地、旅行方式、时间安排,找到最契合当下旅程的那部电影。合适的电影能让旅途增色,不合适的可能让期待落空。

让电影与目的地对话

选择与旅行地相关的电影,能让屏幕与现实产生奇妙共鸣。准备去意大利前看《托斯卡纳艳阳下》,那些阳光斑驳的田园风光会提前唤醒你的期待。当真正站在托斯卡纳的橄榄园里,电影里的画面突然有了温度与气味。

去纽约前重温《曼哈顿》,伍迪·艾伦镜头下的黑白纽约与现实中霓虹闪烁的时代广场形成有趣对比。我记得有次去冰岛前看了《白日梦想家》,电影里那些壮丽的冰川与火山,让我在真实旅程中总忍不住寻找熟悉的视角。虽然没找到完全相同的场景,但这种寻找本身就成了旅行中的小游戏。

如果是去东南亚,不妨看看《美食、祈祷、恋爱》的巴厘岛部分。茱莉亚·罗伯茨在乌布的冥想与骑行,会让你对那个地方产生更立体的想象。这种目的地与电影的呼应,就像给旅行提前安装了情感导航。

旅行方式决定电影类型

漫长的航班适合看节奏舒缓的文艺片,火车旅行可能更需要紧张刺激的冒险故事。自驾游时,公路电影自然是最佳选择——《末路狂花》那种自由奔放的气质,与方向盘在手的掌控感莫名契合。

背包客可能会在《朝圣之路》里找到共鸣,而豪华邮轮旅客或许更享受《泰坦尼克号》的浪漫史诗。我有个习惯,坐夜班火车时总爱看《东方快车谋杀案》,车轮与铁轨的节奏配上阿加莎·克里斯蒂的悬疑故事,让普通的旅程也蒙上神秘色彩。

如果是家庭出游,动画旅行电影如《飞屋环游记》能跨越年龄差距。孩子们被气球房子吸引,大人则被爱情承诺打动。不同类型的旅行需要不同节奏的电影,这就像为不同场合选择合适服装一样重要。

时间与片长的默契配合

两小时的飞行正好看完一部标准长度的电影,转机间隙可能只够欣赏一部短片集。《爱在黎明破晓前》那样的实时电影,适合不被打断的完整时段。而像《旅行之歌》这样的分段式电影,可以在零散时间里分次观看。

长途跨国列车上,或许可以挑战《指环王》这样的史诗三部曲。我记得有次从北京到莫斯科的火车上,用整整六天看完了《霍比特人》和《指环王》系列。窗外不断变化的风景与中土世界的冒险交织,成了最特别的观影体验。

如果是短途周末游,《罗马假日》这样90分钟的经典轻喜剧恰到好处。不会占用太多旅行时间,又能为行程增添浪漫气息。考虑电影时长不只是时间管理,更是为了让观影体验与旅行节奏和谐共处。

选择旅行电影需要考虑的要素很多,但最重要的还是个人喜好。毕竟旅行的意义在于享受,电影也是。找到那部能让你在旅途中会心一笑或深深感动的作品,就是最好的选择。

好的旅行电影不该只是打发时间的消遣。它应该成为旅程的一部分,与你的旅行记忆交织在一起。就像给照片加滤镜,恰当的观影方式能让电影与旅行产生一加一大于二的效果。

打造专属的移动影院

在旅途中看电影,环境往往比内容更重要。一副降噪耳机就能把嘈杂的候机厅变成私人影院。我习惯在长途飞行前下载几部电影,那种知道自己有整块时间可以沉浸观影的期待感,本身就很治愈。

光线调节很关键。酒店房间可以调暗灯光,火车上尽量选择靠窗座位利用自然光。有次在青藏铁路的夜车上,我戴着耳机看《转山》,窗外是漆黑高原偶尔闪过的灯火,屏幕上是骑行者在雪山间穿梭。那种身临其境的错觉,在明亮的客厅里永远无法复制。

设备不必高端但要合适。平板电脑比手机更适合共享,便携投影仪则能把任何白墙变成银幕。记得在清迈的民宿里,我用微型投影仪在卧室墙上放《泰囧》,虽然画质不如影院,但那种随性的氛围反而更贴合旅行的心情。

把握最佳的观影时机

旅行前看电影是预习,旅行后看是复习,这两种体验截然不同。出发前一周看《涉足荒野》,你会注意装备细节和路线规划;归来后再看,则会对着某个场景说“这里我去过”。

我有个小习惯:在去某个地方的前夜,一定会看相关的电影。就像去拉萨前重温《七十七天》,那些羌塘无人区的画面让对高原的想象更加具体。而旅行结束后,再看同一部电影会有种奇妙的熟悉感,仿佛在别人的故事里认出了自己的足迹。

旅途中适时观影也很重要。雨天被困在酒店时,一部应景的电影能化解焦虑。阳光太烈的午后在室内小憩观影,既避暑又充实。这些时刻电影不再只是娱乐,它成了调节旅行节奏的节拍器。

把观影变成社交体验

一个人看电影是沉浸,与旅伴一起看则是分享。看完后聊聊各自喜欢的片段,比较电影与现实的区别,这些对话往往比电影本身更有趣。

我遇到过最棒的观影交流是在尼泊尔的徒步小屋。几个陌生人围着小屏幕看完《绝命海拔》,然后各自分享登山经历。那些故事比电影更惊心动魄,而电影成了连接彼此的媒介。

如果是与家人同行,可以让孩子先看电影的预告片,激发他们对目的地的兴趣。或者在回程的飞机上,轮流说出电影中最打动自己的三个瞬间。这些简单的互动让观影从被动接收变成了主动创造。

提升旅行电影的观影体验,本质上是在学习如何更好地感受。感受画面与现实的呼应,感受时间与空间的交错,感受独自沉浸与共享交流的不同乐趣。当电影不再是消遣而成为旅行的一部分,你会发现这两者都在你记忆中留下了更深的印记。

标签: 旅行电影激发探索欲 银幕风景唤醒旅行冲动 旅途观影最佳时机 电影与现实旅行共鸣 选择旅行电影技巧

相关文章

最新留言