旅行发朋友圈说说怎么写?5个技巧让你的旅行分享获赞无数

站在洱海边拍下日落的瞬间,手指悬停在发送按钮上却迟迟按不下去——这张照片配什么文字好呢?我们都经历过这样的纠结时刻。一条精心构思的旅行朋友圈文案,远不止是图片的附属品。

为什么旅行发朋友圈说说如此受欢迎

朋友圈里的旅行动态总能收获比日常内容更多的点赞和评论。这背后藏着有趣的社会心理。旅行本身具有稀缺性,大多数人每年只有有限的机会外出旅行。当你在丽江古城漫步时,朋友们可能正在办公室加班,这种时空错位天然制造了关注点。

社交媒体的设计也助推了旅行内容的传播。点赞和评论构成的正向反馈循环,让发布者感受到被关注的美好。我有个朋友每次旅行回来都说,发朋友圈的过程就像把旅程重新体验了一遍。

移动互联网的普及让即时分享成为可能。十年前还需要回家后用电脑整理照片,现在举起手机就能完成从拍摄到发布的全过程。这种即时性满足了人们“在现场”的展示欲望。

优质朋友圈文案的价值体现

好的旅行文案能把你带回那个瞬间。去年在敦煌看星空时我写了句“千年前的星光刚刚抵达眼眶”,至今翻到仍能想起那片璀璨。这就是优质文案的魔力——它是记忆的锚点。

精心设计的文案还能塑造个人形象。不同于直白的“我来了”,一句“这座城把夕阳泡在茶里,慢慢品”既展示了行程,又传递了审美和品味。这种含蓄的表达往往比九张精美图片更能体现一个人的内涵。

从实用角度看,优质文案经常成为朋友们的旅行指南。我发过一句“巷子深处的豆花店,让早起有了意义”,后来竟有五位朋友按图索骥找到了那家店。你的分享真的在影响他人的旅行选择。

旅行分享的心理需求分析

我们为什么如此热衷于分享旅途?这背后是深刻的心理动因。根据马斯洛需求层次理论,旅行分享同时满足了归属感和受尊重的需要。当朋友们在评论区表达羡慕或提出询问时,发布者获得了社交认同。

自我记录也是重要驱动力。朋友圈成了现代人的数字旅行日记。我认识一位每年都要去不同地方旅行的设计师,她说翻看过去的朋友圈就像打开了一本立体旅行相册,每个地点都附着当时的心情。

分享还能延长旅行带来的快乐。研究表明,回忆和讲述旅行经历能激活大脑的奖赏区域,相当于把快乐重温了一遍。那些收到积极反馈的分享,这种愉悦感会更加持久。

或许最重要的是,旅行分享创造了连接的机会。当你在冰岛发极光照片时,可能正有朋友在评论区分享他三年前在同一地点的经历。这种跨越时空的共鸣,让旅行不再是孤独的体验。

站在圣托里尼的蓝白教堂前,手机相册里存了二十张相似的照片,却想不出一句配文——这种创作瓶颈我们都太熟悉了。创意文案不是华丽辞藻的堆砌,而是让瞬间获得第二次生命。

抓住旅行瞬间的灵感来源

旅行的灵感往往藏在细节里。那杯路边摊的柠檬茶,老板多送了两片薄荷叶;民宿窗台上打盹的猫,尾巴在阳光里轻轻摆动。这些微小的感动,比著名景点更适合作为文案的种子。

观察当地人的生活节奏能带来意外收获。在清迈的早晨,我看着僧侣们赤脚走过街道,写下了“赤足与大地对话的清晨”。有时候,暂时放下相机,用十分钟纯粹地观察,文字自然会浮现。

交通工具也是灵感的温床。我总在飞机或火车上记录见闻,移动中的思绪特别活跃。上次在青藏铁路,望着窗外奔跑的藏羚羊,那句“海拔五千米处,自由有了具体的形状”就是在这时诞生的。

环境转换能激发创作潜能。离开熟悉的环境,感官会变得格外敏锐。曼谷夜市的气味,京都雨后的青苔,冰岛黑沙滩的海浪声——这些多维度的体验,都是文字最好的养料。

不同类型的旅行文案风格

诗意型文案适合静谧时刻。看到富士山倒映在湖中,“山在湖中整理自己的倒影”比“看富士山倒影”多了几分意境。这种风格需要细腻的观察力和一定的文字功底,但不必强求,偶尔尝试就很出彩。

幽默型文案让旅途更轻松。在土耳其坐热气球时,我写了“和太阳抢高度的一天”,配图是脚下密密麻麻的热气球。自嘲或巧妙的比喻都能营造轻松氛围,让朋友们会心一笑。

简洁型文案以少胜多。有时一个emoji加上地点标签就足够。在撒哈拉沙漠,我只发了🌵🏜️这两个表情,反而收获了很多好奇的询问。留白,给想象腾出空间。

故事型文案引人入胜。“在威尼斯迷路三次后,终于找到了这家爷爷的gelato店”——这样的开场白自然引发追问。把经历转化成微型故事,让人想继续读下去。

纪实型文案充满生活气息。“本地菜市场的辣椒按辣度分级,选了中级,现在需要灭火器”。真实的生活片段,往往比精心修饰的风景更打动人。

融入个人情感的真实表达

情感是文案的灵魂。去年在奈良,一只小鹿轻轻咬住我的衣角,我写了“被鹿选中的人”。那一刻的惊喜与感动,透过文字传递给了屏幕另一端的人。

适度暴露脆弱反而拉近距离。在异国他乡生病时,我发过“在陌生的城市发烧,药店阿姨多送了一包糖果”。这种分享不完美,却特别真实,收获的关心也格外温暖。

找到与个人经历的连接点。如果你是个咖啡师,在意大利可以写“这里的espresso让我想起学徒时期”;如果你是老师,可以写“这座古城像一本立体的历史教材”。专业视角让文案独具特色。

我有个习惯,会在旅行笔记本上记下当时的情绪碎片。这些原始记录后来都成了文案的素材。在冰岛追极光那晚,冻得发抖时写下的“在寒风中等待天空的演出”,比事后回忆更鲜活。

最打动人心的文案,往往来自最私人的体验。它不需要取悦所有人,只要能触动某个同样热爱旅行的人,就完成了它的使命。

记得在摩洛哥的夜晚,我坐在天台写文案,隔壁房的英国女孩正在弹吉他。那一刻写下的“穿越撒哈拉的旋律”,现在读来还能闻到那晚的空气。好的文案就该如此——它是你带给朋友们的伴手礼。

翻开相册选图时,我们都有过这样的纠结——这张日落很美,但和想写的文案好像不太搭。配图与文字的关系,就像咖啡与牛奶,单独品尝各有风味,融合得当才能成就一杯完美的拿铁。

图片选择与文案的呼应关系

选图不是挑最美的,而是选最合适的。上周朋友发了张冰岛黑沙滩的照片,配文“世界尽头的孤独美学”,灰黑色调的画面与文字意境完美契合。如果换成阳光明媚的沙滩照,味道就全变了。

主体与背景的平衡很重要。以人物为主角的照片,文案可以聚焦个人体验:“在罗马许愿池背对投币,许了个不想离开的愿望”。若是纯风景照,文字就该服务于场景:“青海湖的蓝,是调色盘调不出的颜色”。

细节图往往比全景更有故事感。一盘当地特色小吃,比整条美食街更容易引发共鸣。在曼谷,我拍了街边摊的冬阴功汤特写,配文“酸辣之间,品味泰式人生哲学”,评论区都在问具体位置。

有时候,不完美的照片反而更生动。那张被风吹乱头发的自拍,配上“北海道的大风说要给我做个新发型”,比精致的摆拍更有温度。真实感,是连接屏幕两端的桥梁。

九宫格配图的布局技巧

九宫格不是简单的九张照片堆砌,而是一场视觉叙事。中心位置留给最具冲击力的图片——可能是壮丽的自然景观,或是充满故事性的特写。四角放置氛围感图片,像音乐里的和弦,为主旋律增添层次感。

我习惯用“远近中景”的思维来布局。远景展现环境,中景聚焦主体,近景捕捉细节。去年在京都,我的九宫格包含:清水寺远景、和服特写、茶室一角、抹茶点心、石板路、枫叶纹理、夜晚灯笼、町屋门帘、电车经过的瞬间——九个画面共同讲述一天的见闻。

动静结合让版面更鲜活。静态的风景照中,穿插一两张动态画面:飞舞的樱花、流淌的溪水、行走中的人物。在瑞士,我把小火车穿行山间的视频截图放在九宫格中央,周围环绕静态山景,文案写着“开往童话世界的小火车”。

色彩搭配需要用心。同一组照片尽量保持色调统一,如果使用滤镜,九张图要用相同的滤镜效果。暖色调的摩洛哥集市,冷色调的北欧峡湾,色彩本身就在说话。

滤镜与文案氛围的协调

滤镜是照片的情绪放大器。怀旧胶片滤镜配“时光在这里慢了下来”,清新明亮滤镜配“把阳光装进口袋带走”,暗调滤镜配“这座城市藏着太多故事”。滤镜与文字要诉说同一种情绪。

我有个小技巧:先写文案,再选滤镜。想表达“复古港风”,就选带颗粒感的滤镜;想说“夏日小清新”,就用高亮度、低对比度的效果。在重庆拍洪崖洞时,试了好几个滤镜,最后发现浓郁的金色色调最配“赛博朋克山城夜”这句文案。

适度使用滤镜是关键。过度修饰会失去真实感,轻微的调整最能提升质感。记得在大理,我只稍微提高了蓝色的饱和度,配文“洱海的蓝,是云朵掉进湖里染的颜色”,效果比浓墨重彩的滤镜好得多。

不同平台适合不同的滤镜风格。朋友圈偏生活化,ins风滤镜可能显得刻意;小红书追求精致感,需要更用心的调色。了解你的观众,就像了解旅行目的地的气候一样重要。

说到底,配图与文案的默契,来自于你对那个瞬间的理解。在威尼斯坐贡多拉时,我选了张船夫背影的照片,配文“摇橹声中,听见水城的呼吸”——画面与文字都在诉说同一种悠远。这种和谐,观众是能感受到的。

那天在泸沽湖,我拍了张湖面倒映雪山的照片,没有加任何滤镜。文案只写了“天地倒置的瞬间”,收获了旅行以来最多的点赞。有时候,最好的搭配,就是忠于原貌。

站在圣托里尼的蓝白教堂前,手指悬停在发布键上——这一刻我们都经历过。好的旅行文案就像给美景配上合适的画框,让瞬间的感动得以延续。不同目的地需要不同的语言色彩,这里有些范例或许能给你启发。

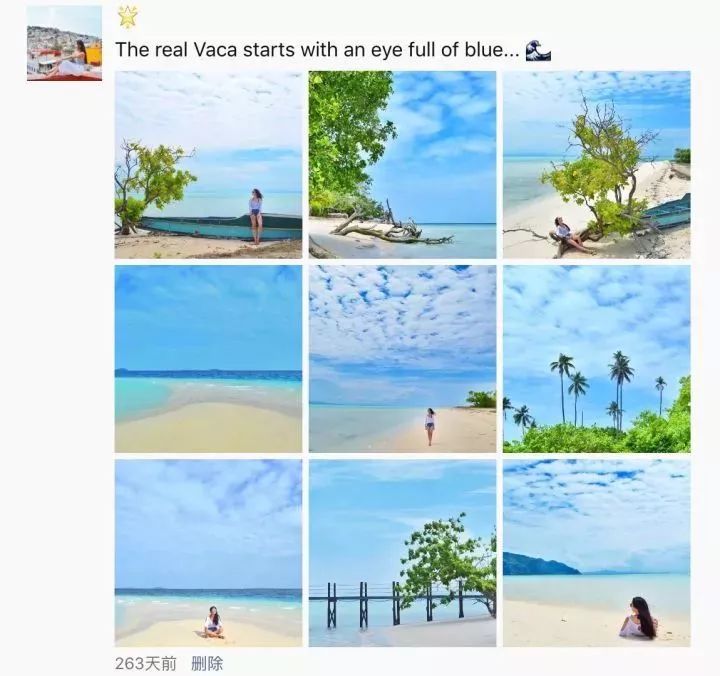

海岛度假类文案创作

海岛的文案应该像海风一样轻盈自在。在马尔代夫的水屋,我发了张从阳台直接跳入海中的视频截图,配文“推开房门就是果冻海,今天的目标是变成一条鱼”。朋友回复说隔着屏幕都闻到了咸咸的海风味。

长滩岛的白色沙滩适合走文艺路线。“细沙从指缝溜走的时间,比夕阳沉入海面的速度还要快”。这种带着诗意的描述,比单纯的“沙滩好美”更有记忆点。

如果是亲子游,可以突出温馨感。在普吉岛,朋友发了孩子堆沙堡的背影,配文“他的世界里,这座沙堡比任何酒店都豪华”。没有直接说亲子时光多美好,但每个字都在传递幸福。

海岛美食也是绝佳素材。巴厘岛的烤玉米特写,配上“街边摊的烟火气,是五星级酒店学不来的味道”。这种接地气的表达反而更显真实。

记得在苏梅岛那个傍晚,我拍了杯芒果冰沙放在沙滩椅扶手上,夕阳正好落在杯沿。文案写着“把落日装进杯子里,敬这个无所事事的下午”。那次的点赞数意外地多,或许大家都向往这种慵懒时刻。

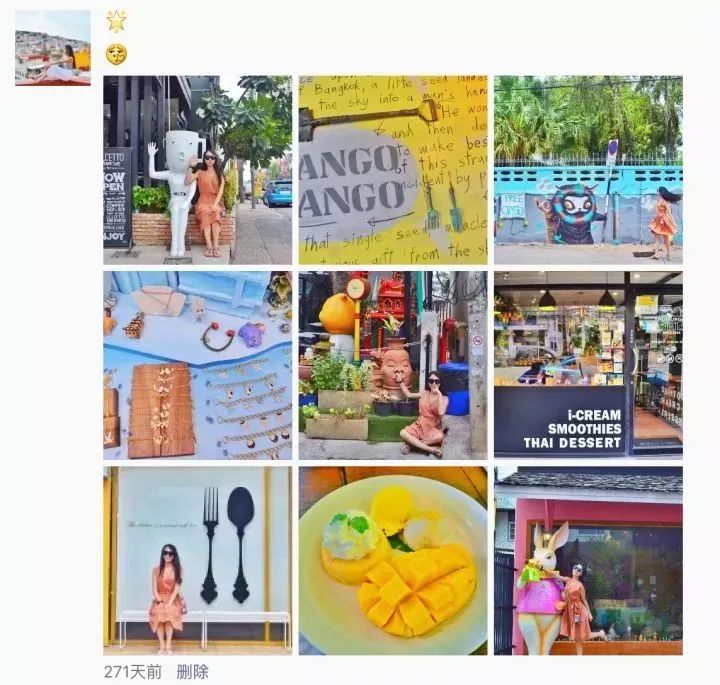

城市探索类文案表达

城市文案需要捕捉独特的都市脉搏。在东京涩谷十字路口,我录了段人流穿梭的延时摄影,配文“每分钟三千人在这里擦肩而过,而我们都成了彼此背景里的像素点”。把宏大的城市景象和个人视角巧妙结合。

历史名城适合带点哲思。站在罗马斗兽场外,我写道“石头记得所有故事,只是选择沉默”。没有直接描述建筑多壮观,但传递了历史的厚重感。

美食之都可以从味觉切入。在大阪道顿堀,我拍了章鱼烧的特写,配文“烫到舌尖也舍不得吐出来的美味”。后来好多朋友去大阪都按图索骥找那家店。

现代都市适合玩转反差。在香港,我发了张豪华酒店窗外密集的楼宇,配文“繁华与逼仄只隔一层玻璃”。这种观察让城市形象更立体。

上海外滩那次让我印象深刻。我拍了陆家嘴的夜景,但配文说的是“一百年前这里也是外滩,只是风景换了一茬”。时空对比让普通的游客照有了深度。

自然风光类文案灵感

自然景观的文案最难写,因为任何语言在大自然面前都显得苍白。在张家界,我选择了留白:“这里的山会说话,可惜我听不懂”。承认自然的伟大,反而显得真诚。

九寨沟的水让我词穷,最后只写了“怀疑彩虹在这里碎成了无数片”。用比喻代替直接赞美,给读者想象空间。

高原地区可以突出体验感。在西藏纳木错,我发了张喘气的自拍,配文“在海拔4718米处,心跳声比祈祷更响亮”。把高原反应变成了独特的旅行记忆。

沙漠适合走极简风。在鸣沙山,我拍了串脚印伸向远方的照片,文案只有三个字:“走,不停”。留白反而符合沙漠的辽阔气质。

最打动我的是在黄山看日出那次。冻得发抖时拍到云海翻涌,配文“寒冷、疲惫,在太阳跃出的瞬间都值得了”。不掩饰辛苦,但强调收获,这样的真实特别能引起共鸣。

其实最好的文案往往来自当下的感受。在泸沽湖划船时,船夫突然唱起摩梭情歌,我录了段视频,配文“听不懂歌词,但听懂了快乐”。后来才知道,这种即时的、带着温度的表达,最能打动人心。

下次旅行时,不妨先把手机放下一会儿,用心感受。那些真正触动你的瞬间,自然会找到合适的文字。

发旅行朋友圈就像走钢丝——太谨慎了索然无味,太放纵了容易翻车。我见过有人发了个看似普通的度假照,结果评论区变成了大型翻车现场。那些被折叠的评论,比正文精彩多了。

朋友圈文案的禁忌话题

政治和宗教是两颗地雷,踩中哪个都能炸翻你的朋友圈。在耶路撒冷旅行时,我拍了张哭墙的照片,配文只写了“石头的温度比想象中温暖”,刻意避开所有宗教讨论。有个朋友在缅甸发了张昂山素季的海报,第二天就删了——不是所有人都愿意在刷朋友圈时看到政治内容。

金钱话题要格外小心。“这家酒店一晚要五千块”和“这个景点门票太坑人”都可能引发不适。记得在威尼斯,我住的酒店窗外就是运河,但文案写的是“晨光叫醒了沉睡的贡多拉”,完全不提价格。后来私信问的朋友,我才单独回复。

身体健康也是个敏感区。在曼谷食物中毒后,我忍着没发“上吐下泻的一天”,而是选了张夜景配文“曼谷的夜晚治愈一切”。生病时求安慰的心情可以理解,但朋友圈不是病历本。

最容易被忽略的是他人隐私。在清迈的市集,我差点拍了摊主打盹的照片,最后只拍了她的手工艺品。未经允许拍摄陌生人,特别是弱势群体,很容易引发道德争议。

过度炫耀的尺度把握

炫耀就像香水,适量迷人,过量呛人。判断标准很简单:你是在分享快乐,还是在证明自己过得比别人好?

我有个朋友每张照片都要露出包包logo,后来大家默契地跳过了她的动态。而在瑞士,我拍了芝士火锅,文案是“山脚下的小木屋里,芝士比风景更让人心动”——把焦点放在体验而非物质上。

频繁定位高端场所也会让人不适。在迪拜,我选了张帆船酒店远景而非内部奢华装潢,配文“传说中的帆船,远看更像一片贝壳”。保持一点距离感,反而更显格调。

“凡尔赛文学”要不得。“好烦又要坐头等舱”这种假装抱怨的炫耀,比直接炫耀更让人反感。实际上,在伊斯坦布尔坐错电车迷路的故事,获得的共鸣远多于精心设计的奢华展示。

适度自嘲能化解炫耀感。在巴黎,我发了张埃菲尔铁塔前的照片,配文“铁塔没倒,我的刘海先倒了”。朋友们都在笑我的发型,没人觉得我在炫耀。

隐私保护的重要提醒

发朋友圈时,我们常常忘记网络是个放大镜。在布拉格租的民宿,我发了阳台美景后才意识到暴露了具体位置。现在发图前都会检查背景里有没有门牌号。

孩子的照片要特别谨慎。我见过朋友发孩子在海滩裸奔的视频,虽然可爱,但互联网有记忆。如果一定要发,背影或远景更安全。

行踪暴露是最大隐患。“一个人旅行第三天”这种文案,等于告诉所有人你独自在外。在冰岛自驾时,我都是回程后才发图,配文“有些风景适合收藏一段时间再分享”。

个人信息泄露防不胜防。登机牌、护照、酒店房卡,这些看似无害的照片都可能被别有用心的人利用。有次在机场,我差点拍了登机牌发朋友圈,幸好被同伴制止。

家庭住址更是重灾区。从窗外景观到小区标志,都可能暴露你的住址。有个朋友发了张家里阳台看烟花的照片,结果被认出具体楼栋。现在我只发模糊的远景,或者干脆不发住宅周边。

其实最安全的做法是设置分组。我把同事、客户分在一个组,家人朋友在另一个组。在冲绳团建时,发给同事的是正式合影,发给朋友的是搞怪瞬间。不同圈子的接受度完全不同。

说到底,旅行朋友圈是分享,不是汇报。保留一点神秘感,保护一些隐私,既是对自己的负责,也是对朋友的尊重。那些没说出口的故事,往往比晒出来的更值得回味。

发朋友圈最尴尬的莫过于精心编辑半小时,收获三个赞——其中一个还是自己点的。我有个朋友去冰岛拍了极光,文案写了三百字,最后只有她妈评论“多穿点”。互动这件事,需要一点小心机。

引发评论的文案设计

提问是打开话匣子的万能钥匙。在京都赏樱时,我发了张樱花雨照片,配文“听说樱花飘落的速度是每秒五厘米,你记得哪部动画提过这个?”评论区瞬间变成动漫迷聚会。

留白比完整更有吸引力。在撒哈拉沙漠,我只发了句“这里的星空让我想起...”省略号引发各种猜测,有人说是童年,有人说是某首歌,甚至有人想起前任。不把话说完,反而给了别人接话的空间。

制造选择题也是个好办法。在意大利两个小镇之间犹豫时,我发了张岔路口照片:“左边通往五渔村,右边通向托斯卡纳,如果是你会选哪条路?”朋友们的选择恐惧症都被激发了,评论区变成旅行攻略讨论区。

我记得在清迈周末夜市,拍了张街头小吃摊的照片,文案是“猜猜这个绿色的是什么?猜对了下次给你带”。结果收到82条评论,比发精美风景照多出三倍。后来真的给猜对的朋友寄了包香料,互动从线上延续到线下。

适当示弱能激发保护欲。在东京地铁迷路时,我发了张错综复杂的线路图:“在这个迷宫裡转了三圈,求拯救”。当地生活的朋友纷纷给出详细指引,连很少评论的学长都冒泡了。

适时发布的时间选择

发朋友圈也讲究天时地利。有次在纽约时代广场跨年,等到凌晨三点才发照片——这时候国内正好是下午茶时间,点赞数比实时发多了一倍。

工作日晚上八点到十点是黄金时段。大家吃完晚饭刷手机,有闲心仔细看你的旅行故事。周末反而要避开上午,谁愿意在懒觉时间看别人在马尔代夫潜水呢?

我习惯在周五晚上发旅行回忆。比如某个周五突然想起在垦丁的夕阳,就发张旧照配文“又到周末,想念那个不用想明天的傍晚”。这种怀旧情绪特别容易引起共鸣,大家都在期待周末,自然愿意在你的动态下停留。

节假日要反其道而行。春节时大家都在晒团圆饭,我发了张在冰岛泡蓝湖的照片:“这里的新年静得能听见地球转动的声音”。反差感让这条动态脱颖而出,连平时不联系的朋友都来问攻略。

时差可以成为你的武器。在欧洲旅行时,我会在当地下午三四点发帖——对应国内晚上九点到十一点。这个时间点大家最放松,互动意愿最强。有次在巴黎咖啡馆发的街景,创下了我单条评论最高纪录。

持续更新的节奏控制

旅行期间每天发三条朋友圈的人,最后通常会被屏蔽。我见过有人欧洲十国游,每天准时九点、十二点、六点各发一条,像新闻联播。第十天时,发现共同好友都不点赞了。

理想的节奏是隔天更新。在挪威峡湾旅行时,我第一天发风景,第三天发人文,第五天发美食。每次更新都有人留言“等你更新好久了”,这种期待感比刷屏有效得多。

不同内容要错开发布。周一发美食,周三发建筑,周五发人物。这样每次都能给朋友新鲜感。在土耳其两周,我发了六条朋友圈,每条评论数都稳定在三十以上。

收尾的帖子最值得精心设计。旅行结束后两三天,发个总结性内容:“这趟旅程最打动我的九个瞬间”。这种带数字的清单体特别受欢迎,还能把之前零散的内容串联起来。从日本回来后发的“九个治愈时刻”,成了我当年获赞最多的动态。

偶尔的“伪直播”能制造惊喜。其实已经回国了,但某个下雨的午后突然发张旧照:“突然想起京都的那场雨”。这种不按常理出牌的方式,比规规矩矩的旅行直播更让人印象深刻。

说到底,互动就像跳舞,既要自己跳得开心,也要顾及舞伴的感受。那些获得上百评论的朋友圈,往往不是最精美的,而是最懂得留出互动空间的。给你的朋友们一个评论的理由,他们就会还你一个热闹的评论区。

标签: 旅行朋友圈文案写作技巧 朋友圈配图文案灵感 旅行分享心理需求分析 九宫格图片布局方法 朋友圈互动提升策略

相关文章

-

旅行发朋友圈文案:告别词穷,轻松写出文艺幽默的爆款文案详细阅读

还在为旅行照片配文发愁吗?本文从文艺范到幽默风,手把手教你如何写出打动人心、引发互动的朋友圈文案,让你的旅行分享不再单调,轻松收获点赞和评论。...

2025-10-24 2 旅行朋友圈文案写作技巧 文艺范旅行文案创作方法 幽默风格旅行配文指南 朋友圈文案排版视觉美学 个性化旅行文案风格打造

最新留言