旅行英文怎么写?掌握这些实用技巧,让出国旅行沟通无障碍

旅行像一首未完成的诗,语言是其中最动人的韵脚。还记得我第一次独自在国外迷路,手机没电,只能靠几个简单英文单词问路。那种既紧张又兴奋的感觉,让我深刻体会到旅行英文不是考试,而是连接世界的钥匙。

旅行英文的重要性与实用场景

想象你站在异国街头,路标陌生,人群熙攘。这时能说出“Where is the nearest metro station?”(最近的地铁站在哪里?),瞬间就能打开通往目的地的通道。旅行英文的核心价值在于实用性——它不需要完美语法,重点是让对方理解你的需求。

常见实用场景包括机场通关、酒店入住、餐厅点餐、购物问价、紧急求助。每个场景都像拼图的一块,掌握基础表达就能拼出完整的旅行体验。我有个朋友只会200个英文单词,却在欧洲独自旅行了三周。他说秘诀就是抓住每个场景的关键句,反复使用。

基础旅行英文词汇分类学习

把旅行词汇想象成你的行囊,需要分门别类整理才方便取用。

方向类词汇是旅行者的指南针:left(左)、right(右)、straight(直走)、north(北)、south(南)。加上基本介词就构成完整指路系统:turn left at the corner(在转角左转)。

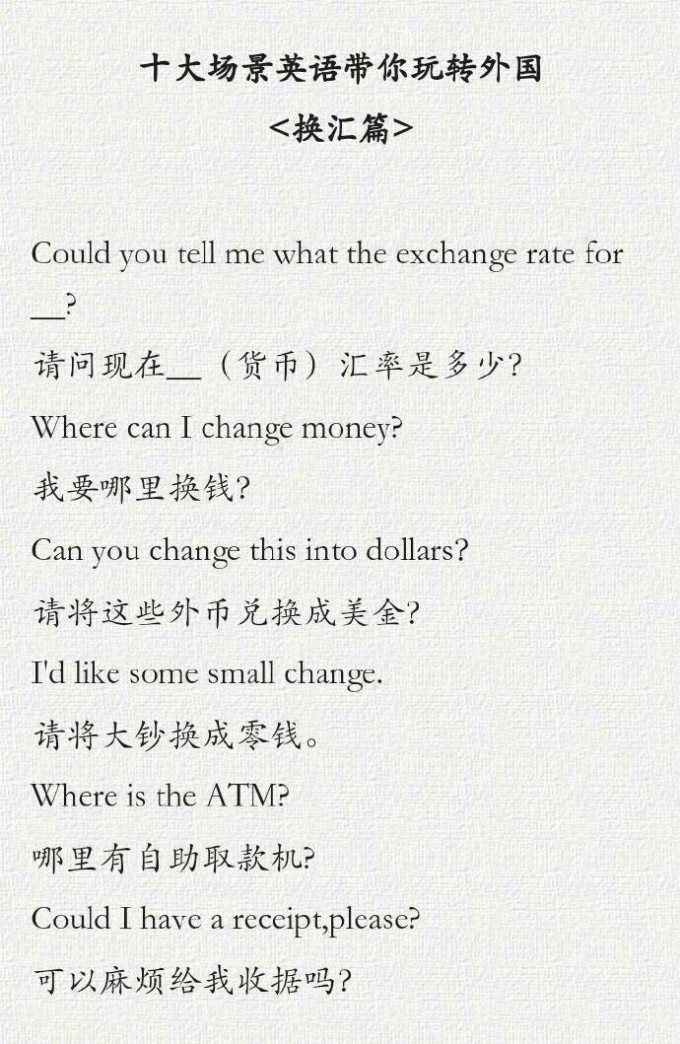

数字与货币词汇让你不被宰客:从one到hundred足够应付大部分情况。记住dollar(美元)、euro(欧元)、pound(英镑)等主要货币单位,付款时心里有数。

食物类词汇保障你的胃:vegetarian(素食)、seafood(海鲜)、spicy(辣)、sweet(甜)。掌握这些能避免点菜时的尴尬。我曾经在泰国想要微辣,却说成very spicy,结果吃得眼泪直流。

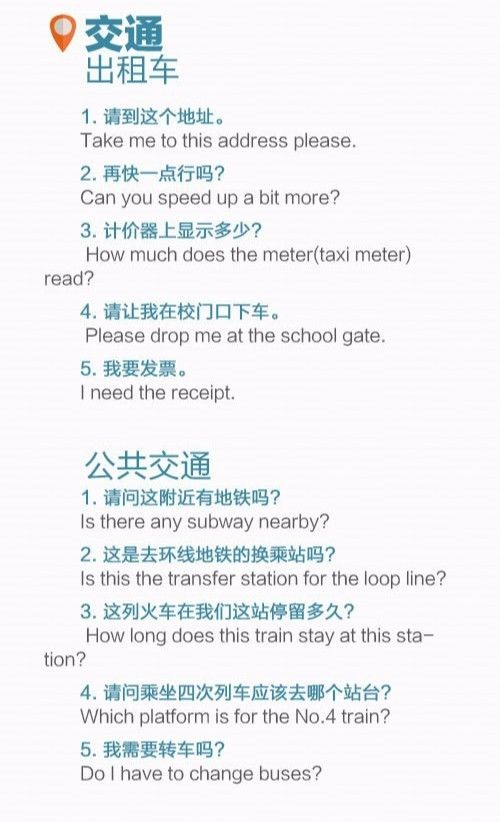

交通类词汇带你穿梭城市:bus(公交)、subway(地铁)、taxi(出租车)、ticket(票)、station(车站)。搭配时间表达如“every 30 minutes”(每30分钟一班)就更完美了。

简单自我介绍与基本问候表达

自我介绍是打开对话的第一扇门。不需要复杂,清晰就好。

“Hi, I'm [名字] from [国家].” 这句简单开场白我在旅途中用过几十次,总能换来友善微笑。加上“This is my first time here.”(这是我第一次来这里)往往能引发当地人给你更多建议。

问候语是社交润滑剂。除了教科书上的“How are you?”,旅行中更常用的是“Have a nice day!”(祝你今天愉快)或“Enjoy your trip!”(旅途愉快)。回应别人的问候时,“You too!”(你也是)简单又地道。

告别时“Nice to meet you.”(很高兴认识你)比“Goodbye”更显友好。如果对方帮助了你,记得说“Thank you so much, that's very helpful.”(非常感谢,这很有帮助)——感恩是全世界通用的语言。

学习旅行英文就像准备行囊,不必装满整个衣柜,只需带上最实用的几件。下次我们聊聊行前准备的英文技巧,让你的旅程更加从容。

打包行李时总会在箱子里留个缝隙,那是为旅途中的意外惊喜准备的空间。学习行前英文也如此,不需要掌握每个单词,只需准备好那些能打开机会之门的钥匙。我习惯在出发前把常用句子写在手机备忘录里,就像给未来的自己留张地图。

预订机票酒店的英文对话模板

预订环节是旅程的起跑线,几句关键英文能让整个过程顺畅许多。

打电话或在线沟通时,清晰表达需求比完美发音更重要。“I'd like to book a flight from Beijing to London.”(我想预订从北京到伦敦的航班)这样的开场白直接明了。记得有次帮父母订机票,他们坚持要靠过道座位,我学会了“We prefer aisle seats, please.”(我们更喜欢靠过道的座位)这个实用表达。

询问航班细节时,“What's the departure time?”(起飞时间是几点)和“Is there a layover?”(需要中转吗)能帮你规划行程。如果行李较多,“What's the baggage allowance?”(行李限额是多少)可以避免机场超额收费的尴尬。

酒店预订更像在编织舒适网。“Do you have any rooms available for these dates?”(这些日期有空房吗)是万能开场白。特别关注“double room”(双人床房)和“twin room”(两张单人床房)的区别——我曾经搞混这两个词,结果蜜月旅行睡了两张单人床。

确认价格时,“Is breakfast included?”(含早餐吗)和“What's your cancellation policy?”(取消政策是什么)能保护你的权益。最后用“Could you send me a confirmation email?”(能发确认邮件给我吗)收尾,让一切有据可查。

行李打包相关英文词汇与表达

打包是一门艺术,描述行李的英文就是这门艺术的标签。

学会区分“suitcase”(行李箱)和“carry-on”(随身行李)很实用。在机场经常听到“I have one checked baggage.”(我有一件托运行李)这样的标准表达。记得第一次出国时,我把“fragile”(易碎品)贴纸歪歪扭扭贴在箱子上,工作人员果然特别小心处理。

衣物类词汇要配合天气准备。“raincoat”(雨衣)、“sweater”(毛衣)、“sunscreen”(防晒霜)根据目的地选择。我总会在包里放“an extra pair of socks”(备用袜子),这个习惯在斯堪的纳维亚半岛的雨天救了我的脚。

电子设备词汇越来越重要。“power bank”(充电宝)、“adapter”(转换插头)、“portable Wi-Fi”(便携Wi-Fi)成了现代旅行三大件。询问“Where can I charge my phone?”(哪里可以充电)比找餐厅更紧迫的时代来了。

特别提醒“liquids”(液体)和“sharp objects”(尖锐物品)这些安检关键词。有次忘了把瑞士军刀从随身包取出,在安检处不得不现场学习“Can I mail this to myself?”(我能把这个寄给自己吗)这个无奈但必要的句子。

行程规划与问路必备英文短语

规划行程就像绘制藏宝图,问路短语就是解读地图的密码。

“How do I get to...”(我该怎么去...)是万能开头。配上“the city center”(市中心)、“the train station”(火车站)或具体景点名称,就能获得明确指引。在京都找一家隐蔽的茶室时,我用了“Is it within walking distance?”(走路能到吗)这个实用问法,避免了不必要的出租车费。

理解指路回答同样重要。“It's right around the corner.”(就在拐角处)和“It's a 10-minute walk.”(走路十分钟)需要区分。有次在纽约,有人告诉我“just two blocks away”(就两个街区),没想到纽约的街区那么长,走了整整十五分钟。

公共交通查询是城市探险必备技能。“Which line goes to the museum?”(哪条线去博物馆)和“Where should I transfer?”(我该在哪里换乘)能帮你穿梭任何地铁系统。在东京复杂的地铁网里,“Is this the right platform for Shibuya?”(这是去涩谷的正确站台吗)帮我避免了坐反方向的尴尬。

“Could you show me on the map?”(能在地图上指给我看吗)是终极保险。手机没电时,这个请求加上纸质地图曾多次救我于迷途。当地人画的简易地图往往比导航更有人情味,上面还常会标注他们私藏的好去处。

行前准备的英文学习就像整理行李,把最需要的放在最容易拿到的地方。当这些表达成为你的旅行工具,陌生的城市会突然变得友好起来。下个章节我们将进入真正的旅途,在机场、飞机和餐厅里实战这些技能。

飞机轮子离开地面的瞬间,旅行英文从准备阶段进入了实战模式。机舱里混合着各种口音的英语,空乘人员推着餐车询问“Chicken or pasta?”——这就是真实的语言环境。我总觉的在陌生环境说英语像第一次骑自行车,开始会摇晃,但蹬几下就找到平衡了。

机场安检与登机流程英文对话

安检通道是跨国旅行的第一个语言关卡,简洁明确的表达能让队伍移动更快。

“Here's my passport and boarding pass.”(这是我的护照和登机牌)是标准开场白。有次在戴高乐机场,我把boarding pass说成ticket,工作人员微笑着纠正了我——这种小错误反而让紧张的氛围轻松起来。

安检时最常听到的是“Please take off your shoes and belt.”(请脱鞋和解下腰带)。如果你穿着靴子,提前练习“These are boots, they take a while to remove.”(这是靴子,需要点时间脱)会省去后面排队者的不耐烦眼神。笔记本电脑单独过检时,“Should I take my laptop out of the bag?”(需要把笔记本电脑从包里拿出来吗)是个体贴的问法。

液体检查环节,“I have a clear plastic bag for liquids.”(我有一个装液体的透明塑料袋)能显示你熟悉规则。记得在伊斯坦布尔转机时,我的防晒霜超过了100毫升,学会了“Should I discard this?”(这个我应该丢弃吗)这个略带遗憾但必要的表达。

登机口对话往往决定旅途开端的心情。“Is this the gate for flight AA123 to Chicago?”(这是飞往芝加哥的AA123航班登机口吗)这种确认能避免误机。当听到“We're now boarding rows 30-45.”(现在请30-45排乘客登机)时,不必急着起身——我见过太多人在登机口站了二十分钟只为等自己的排数被叫到。

交通工具上的实用英文交流

飞机、火车、出租车——每个移动空间都有独特的英语场景。

飞机上最实用的可能是“Could I have a glass of water, please?”(请给我一杯水)。长途飞行中,“What meal options are available?”(有什么餐食选择)比简单指向菜单更能获得详细信息。有次从新加坡飞伦敦,空乘额外给了我他们员工餐的沙爹——只因为我多问了一句“What's your personal favorite?”(你个人推荐什么)。

调整座位时,“Would it be possible to switch seats?”(有可能换座位吗)要比直接要求礼貌得多。带孩子旅行的人经常需要这个句子。我见过一位母亲用“My toddler tends to cry during takeoff.”(我的幼儿起飞时容易哭)成功换到了后排空位。

火车旅行需要不同的词汇。“Is this seat taken?”(这个座位有人吗)是基本问法。欧洲火车上,“Ticket inspection”(查票)是常见程序,准备好“Here's my e-ticket on my phone.”(这是我手机上的电子票)能加快流程。错过站点时,“When is the next stop?”(下一站是什么时候)比惊慌失措更有用。

出租车对话直截了当。“Could you take me to this address, please?”(请带我去这个地址)配上写在纸上的地址最可靠。我习惯加一句“There's no rush.”(不用赶时间),司机通常会开得更平稳。结账时,“Do you accept credit cards?”(接受信用卡吗)或“Keep the change.”(不用找零)能结束得干脆利落。

餐厅点餐与美食体验英文表达

餐厅是旅行中的文化体验中心,点餐英语直接关系到味蕾的幸福指数。

入座后的“Could I see the menu, please?”(请给我菜单)开启美食之旅。看不懂菜名时,“What would you recommend?”(你推荐什么)是万能钥匙。在威尼斯的小餐馆,老板因为我问了这个问题,特意做了菜单上没有的家常墨鱼面。

特殊饮食需求需要明确表达。“I'm allergic to peanuts.”(我对花生过敏)或“I'm vegetarian.”(我是素食者)关乎健康。有朋友曾把“I don't eat pork.”(我不吃猪肉)说成“I don't like pigs.”(我不喜欢猪),虽然意思传达到了,但引来了善意的笑声。

点餐过程可以很互动。“How is this dish prepared?”(这道菜是怎么做的)显示你对当地美食的兴趣。在曼谷的街边摊,我学会了“Not too spicy, please.”(请不要太辣)的泰式英语版本——结果还是辣得流泪,但成为了难忘的回忆。

结账时的“Could we have the bill, please?”(请给我们账单)为餐食画上句号。分账情况下,“Separate checks, please.”(请分开结账)在欧美很常见。有次在巴黎,我用刚学的“C'est parfait!”(太完美了)称赞餐点,主厨特意出来感谢——有时候,一句本地语言的尝试能打开意想不到的交流之门。

旅途中的英语交流就像调味料,不必完美,够用就好。那些小小的语法错误和口音反而会成为旅行记忆的一部分。当你在异国他乡成功点到想吃的食物、找到正确的登机口、与邻座乘客简单聊天,那种成就感比参观任何景点都更真实。

旅行真正的魅力往往藏在那些计划外的对话里。我记得在摩洛哥的马拉喀什集市,一个当地老人用带着浓重口音的英语问我从哪里来,我们聊了十分钟关于茶的文化差异——这种交流比任何导游讲解都更生动地展现了当地生活。旅行英语这时不再是工具,而是连接不同世界的桥梁。

购物砍价与付款方式英文对话

集市和商店是体验当地生活的绝佳场所,讨价还价本身就是一种文化仪式。

“How much is this?”(这个多少钱)是打开购物对话的钥匙。在东南亚市场,商家第一次报价往往会偏高,这时“That's quite expensive.”(这有点贵)是温和的砍价开始。有次在伊斯坦布尔买地毯,店主开价后我沉默了几秒,他自动降了百分之二十——有时候沉默比语言更有力量。

询问材质和产地能显示你的诚意。“Is this handmade?”(这是手工做的吗)或“Where was this made?”(这是哪里制造的)往往能开启更深入的交流。在清迈买丝绸时,我多问了一句“How long does it take to make this scarf?”(做这条围巾需要多长时间),卖家很高兴地解释了传统织布工艺,最后给了个友情价。

砍价需要技巧和幽默感。“What's your best price?”(你能给的最低价是多少)比直接说“Cheaper!”(便宜点)礼貌得多。我习惯笑着说“I'm a student traveling on a budget.”(我是预算有限的学生旅行者),这招在墨西哥市场特别有效。如果价格还是谈不拢,“That's beyond my budget.”(这超出我的预算了)是优雅退场的方式。

付款环节的英语要准确清晰。“Do you accept US dollars?”(收美元吗)在旅游区很常见。信用卡支付时,“Can I pay by credit card?”(可以用信用卡付款吗)需要提前确认。有次在东京小店,我假设能刷卡结果发现只能现金,学会了永远多带本地货币的重要性。找零时“Do you have smaller bills?”(有更小面额的钞票吗)能避免拿着一堆大钞的尴尬。

景点参观与拍照求助英文表达

景点不只是背景板,更是理解当地文化的窗口。

购买门票时,“One adult ticket, please.”(请给我一张成人票)是基础。询问开放时间,“What time do you close today?”(今天几点关门)能合理安排行程。在罗马斗兽场,我忘了问“Is there an audio guide available?”(有语音导览吗),结果错过了很多精彩解说——现在这成了我必问的问题之一。

请求拍照需要简单直接的英语。“Could you take a photo for us, please?”(能帮我们拍张照吗)配上递相机的动作,任何人都能理解。如果想拍特定角度,“Can you get the whole building in the background?”(能把整栋建筑拍进背景吗)很实用。我发现在景点请人拍照后主动提出“Would you like me to take one for you?”(需要我也帮你们拍一张吗)经常能交到临时朋友。

询问景点背后的故事能丰富体验。“What's the history of this place?”(这个地方有什么历史)或“Why is this spot famous?”(这个地方为什么出名)往往能收获导游手册上没有的信息。在京都寺庙,我问了僧侣“What does this symbol mean?”(这个符号代表什么意义),他花了二十分钟解释佛教手势的含义——那些额外获得的知识让整个参观变得深刻。

紧急情况下的英文求助用语

希望永远用不上,但必须知道的英语表达。

医疗紧急情况需要最清晰的沟通。“I need a doctor.”(我需要医生)或“Please call an ambulance.”(请叫救护车)是关键时刻的救命语句。描述症状要具体,“I have a fever and headache.”(我发烧头痛)比简单说“I'm sick.”(我不舒服)更有用。朋友在冰岛旅行时崴了脚,学会了“I think I sprained my ankle.”(我想我扭伤脚踝了)这个实用表达。

物品丢失是常见问题。“I lost my wallet.”(我丢了钱包)需要立即说明。在警察局报案时,“Can you help me file a report?”(你能帮我备案吗)是正确流程。记得在巴塞罗那地铁站,我用“My bag was stolen.”(我的包被偷了)报警后,警察不仅耐心帮忙,还教了我几句防扒手的加泰罗尼亚语。

其他紧急情况各有特定表达。迷路时说“I'm lost. Can you show me the way to this hotel?”(我迷路了,能告诉我去这个酒店的路吗)比盲目乱转强。护照丢失是旅行者的噩梦,“I need to contact my embassy.”(我需要联系我的大使馆)应该成为肌肉记忆。有次在开罗,我的手机没电了,学会了永远把酒店地址写在纸上的重要性。

这些深度交流的时刻,恰恰是旅行记忆中最闪亮的部分。当你在异国市场成功砍价,在历史遗迹听懂背后的故事,甚至在困难时刻获得帮助——这些用英语搭建的连接,让旅行从观光变成了真正的生活体验。

旅行结束后,那些经历并不会随着行李箱的收纳而结束。我有个习惯,每次旅行回来都会约朋友喝咖啡,用英语分享见闻——这不仅让记忆更鲜活,还意外地保持了我的英语表达能力。那些在旅途中学会的短语和表达方式,在分享时获得了第二次生命。

旅行见闻分享与照片描述英文

向朋友描述旅行经历时,细节让故事生动。

描述地点时,“It's a small village nestled in the mountains.”(那是个坐落在山间的小村庄)比简单说“It's a village.”更有画面感。我特别喜欢用“The air smelled of...”(空气闻起来有...的味道)这样的感官描述,比如在托斯卡纳时说“The air smelled of fresh olives and wood smoke.”(空气里弥漫着新鲜橄榄和木柴烟的味道)——朋友说这让她仿佛身临其境。

展示照片时需要引导对方注意重点。“This is the view from our hotel balcony.”(这是我们酒店阳台看到的景色)是个不错的开场。指着照片中的特定元素,“See that little red door on the left?”(看到左边那扇小红门了吗)能引导视线。有张在京都拍的照片,我说“Notice how the cherry blossoms frame the temple roof.”(注意樱花是如何框住寺庙屋顶的),朋友立刻理解了那个构图的精妙。

讲述经历时,时态运用很关键。我发现在描述连续事件时,“We had just arrived when...”(我们刚到就...)比简单说“We arrived and then...”更有叙事感。分享在摩洛哥迷路的经历时,我说“We were wandering through the medina when an old man offered to guide us.”(我们正在麦地那里闲逛时,一位老人主动提出为我们带路)——这种过去进行时加一般过去时的结构让故事更有张力。

写旅行日记和明信片的英文技巧

旅行日记是写给未来的自己,明信片则是分享瞬间的礼物。

日记开头可以捕捉当日精髓。“Today was all about...”(今天完全是关于...)是个实用的开场。在里斯本的最后一天,我写道“Today was all about saying goodbye to the city's seven hills.”(今天完全是在向这座城市的七座山丘告别)——多年后重读,那天的情绪依然清晰。

明信片空间有限,需要精炼表达。“Wish you were here!”(真希望你也在这里)是经典,但可以更个性化。给喜欢美食的朋友,我写过“The pasta here tastes like sunshine.”(这里的意面尝起来像阳光的味道)。日期写法要注意,美国是“Month Day, Year”,而英国是“Day Month Year”——我在伦敦寄出的明信片就用了当地格式,朋友觉得这很贴心。

记录感受时,形容词的选择很重要。“Breathtaking”(令人惊叹的)用多了会失去力量,可以尝试“humbling”(令人肃然起敬的)或“surreal”(超现实的)。在佩特拉古城前,我写道“Standing before the Treasury feels both humbling and exhilarating.”(站在宝库前既感到渺小又兴奋不已)——这种矛盾形容反而更真实地捕捉了当时的复杂情绪。

持续提升旅行英文能力的方法

旅行结束后的英语学习,应该像整理旅行照片一样成为习惯。

我坚持每周看一集旅行纪录片,关掉中文字幕。“Rick Steves' Europe”是个好选择,他的语速适中且用词实用。遇到不熟悉的表达就暂停记下来,比如最近学到“off the beaten path”(不走寻常路)这个短语——下个月去葡萄牙时正好能用上。

语言交换应用让练习变得方便。HelloTalk上我认识了几个想学中文的英国朋友,我们每周视频聊天半小时。有趣的是,他们对我描述的春节习俗很感兴趣,而我通过他们了解了英国乡村的pub文化——这种互惠的学习比单纯背单词有趣多了。

为下次旅行做准备也是学习动力。确定下一个目的地后,我会找当地作家写的英文小说来读。计划去苏格兰前,我读了“The Lewis Trilogy”,不仅学到了高地英语的独特表达,还对当地历史有了了解——这种背景知识让实际到访时的体验深刻得多。

旅行英语的学习从来不是直线前进的。有时候你会忘记某个单词,有时候却能流利地说出整个句子——就像旅行本身,充满意外却始终向前。那些在归途后依然活跃在你语言中的旅行记忆,证明这段旅程真正改变了你。

标签: 旅行英文实用场景 出国旅行英文对话 旅行英文词汇分类 旅行英文基础表达 旅行英文学习技巧

相关文章

最新留言